Архив рубрики «Статті»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СНЯТСЯ УМЕРШИЕ РОДСТВЕННИКИ: ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД

Случается, что людям снятся умершие родственники или знакомые. Некоторые видят в этом какие-либо мистические знаки, другие задумываются о значении сна. Для православного человека не встает вопрос о том, что делать после сновидений с умершими. Церковь дает на это четкий ответ.

Человеческий сон до сих пор полностью не изучен учеными. Поэтому получить ответ на вопрос почему или к чему снятся умершие люди не так просто. Существует несколько объяснений этому явлению. Если рассматривать сон, как душевную составляющую личности, то явления умерших во сне могут быть проекцией человеческих эмоций живых людей, памятью об усопшем. Некоторые люди считают сновидения с усопшими конкретными явлениями умершей человеческой личности. Однако очень редко православие может рассматривать это как утвердительный факт. Дело в том, что человеческая душа после смерти уже не существует в нашем материальном мире. Поэтому весьма спорно личностное явление души во сне, хотя иногда и имеет место явление в ночных видениях святых, Богородицы или ангелов. Однако это уже другой вопрос. Так что же делать православному человеку, если ему снятся умершие? Церковь дает однозначный ответ на вопрос.

Все Святые Отцы в один голос говорят, что СНАМ ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ.

Дивное видение афонского монаха

Видение во время Панихиды афонского монаха. Поминайте своих родных и близких покойных родственников как можно чаще!

Была родительская суббота, кончилась Литургия. Одни из присутствующих уже выходили из церкви, а другие остались и стали подходить к общему кануну (стоящему, по обыкновению, посредине церкви).

Я же, пишет монах, стоял на клиросе. Вышли из алтаря священник и диакон. Священник провозгласил: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Диакон зажег свечи, стал раздавать их присутствующим. И в это время я увидел, что много народа стало входить в дверь храма с улицы, а затем проникать сквозь стены и окна. Храм наполнялся множеством прозрачных теней. В этой массе я увидел женщин, мужчин, юношей и детей. Определил я по внешнему виду священников, императоров, епископов и между ними простого чернорабочего, дряхлого солдата-поселянина, бедную женщину и нищих вообще.

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Это празднование было установлено по поводу окончательной победы Святой Церкви над иконоборческой ересью в 843 году, когда на Константинопольском соборе был принят догмат о почитании икон.

Это празднование было установлено по поводу окончательной победы Святой Церкви над иконоборческой ересью в 843 году, когда на Константинопольском соборе был принят догмат о почитании икон.

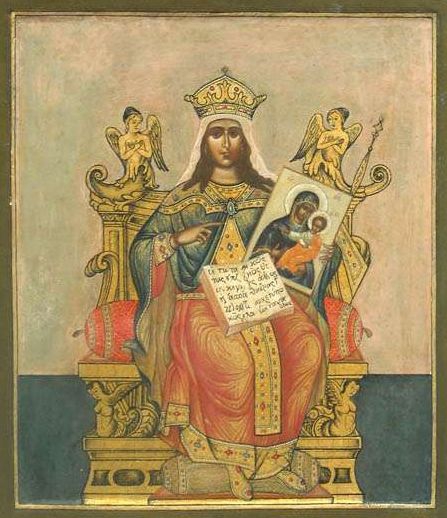

Особую заслугу в этом стоит отдать византийской императрице Феодоре (815— 867 гг.) — жене императора-иконоборца Феофила, регентше (842 — 856 годы) при своём сыне императоре Михаиле III.

VII Вселенский Собор (787г.) закрепил почитание икон. Но иконоборческая ересь, появившаяся вскоре в Греции, распространилась по многим странам. Иконоборчество родилось не где-то за пределами христианства, среди язычников, стремящихся к разрушению Церкви, а внутри самой Церкви, в среде православного монашества — духовной и интеллектуальной элиты своего времени.

Иконоборческая эпоха делится на два периода: с 726 по 787 г. (от указа Льва Исавра до VII Вселенского собора, созванного при императрице Ирине) и с 813 по 843 г. (с воцарения императора Льва V Армянина до созыва Константинопольского собора, установившего праздник Торжества Православия).

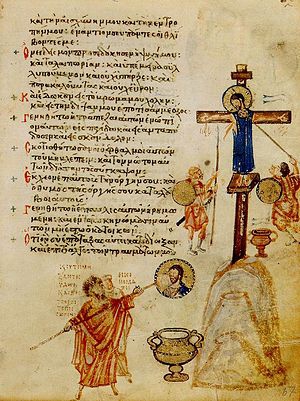

Миниатюра из Хлудовской псалтири: аллегорическое изображение иконоборчества. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Художник комментирует действия иконоборцев, сопоставляя их с евангельскими событиями. Распятие на горе Голгофе; иконоборцы, замазывающие известью икону Христа. Воин справа подносит Христу губку, напитанную уксусом, другой воин пронзает Христа копьём. У подножия горы иконоборцы Иоанн Грамматик и епископ Антоний Силлейский

Первым актом иконоборчества было уничтожение по приказу императора иконы Спаса, висевшей в Константинополе над воротами в императорский дворец. Видя эту кощунственную акцию, возмущенный народ растерзал чиновника, исполнявшего приказ. На это император ответил репрессиями. Борьба из сферы теоретической перешла в открытую войну.

Более 100 лет продолжавшаяся борьба породила новых мучеников, кровь которых теперь была на руках и совести христиан. Это была уже не просто борьба за христианскую веру, как в первые 300 лет до Константина, а борьба за непорочное христианство. В первые три века христиан гнали за то, что они не хотели поклоняться идолам, и решили иконоборцы, что иконы — те же самые идолы. И пошли императоры с патриархами опять гнать верующих. Полились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых сжигались.

В 825 году на Византийский престол вступил император Феофил. Он был вторым византийским императором и крестным сыном Льва V Армянина. Феофил получил отличное образование под руководством учёного Иоанна Грамматика, известного иконоборца, возведенного при Феофиле на патриарший престол. Супруга Феофила была армянского происхождения. Родители были сторонниками иконопочитания и воспитали свою дочь очень набожной. Император выбрал её женой на смотре самых красивых девушек империи. Вместе с Феодорой в императорской семье появилось тайное иконопочитание. Её супруг продолжал политику своего отца императора Михаила II в области иконоборства. Феодора хоть и пыталась оказывать поддержку своим друзьям, но сама была вынуждена скрывать от мужа и придворных иконы. Она прятала их под одеждой, а также во множестве ларцов в своей половине дворца. Продолжатель Феофана описывает случай, когда Феодору за молитвой перед иконами застал императорский шут Дендрис и без злого умысла проговорился об этом императору: «Царь все понял, воспылал гневом и, как встал из-за стола, сразу отправился к жене, осыпал ее всякой бранью и бесстыдным языком своим обозвал идолопоклонницей и передал слова помешанного. На что она, уняв гнев, сразу ответила: «Не так, совсем не так, царь, понял ты это. Мы со служанками смотрелись в зеркало, а Дендрис увидел отраженные там фигуры, пошел и без всякого смысла донес о том господину и царю». Так удалось ей тогда погасить царский гнев».

В 825 году на Византийский престол вступил император Феофил. Он был вторым византийским императором и крестным сыном Льва V Армянина. Феофил получил отличное образование под руководством учёного Иоанна Грамматика, известного иконоборца, возведенного при Феофиле на патриарший престол. Супруга Феофила была армянского происхождения. Родители были сторонниками иконопочитания и воспитали свою дочь очень набожной. Император выбрал её женой на смотре самых красивых девушек империи. Вместе с Феодорой в императорской семье появилось тайное иконопочитание. Её супруг продолжал политику своего отца императора Михаила II в области иконоборства. Феодора хоть и пыталась оказывать поддержку своим друзьям, но сама была вынуждена скрывать от мужа и придворных иконы. Она прятала их под одеждой, а также во множестве ларцов в своей половине дворца. Продолжатель Феофана описывает случай, когда Феодору за молитвой перед иконами застал императорский шут Дендрис и без злого умысла проговорился об этом императору: «Царь все понял, воспылал гневом и, как встал из-за стола, сразу отправился к жене, осыпал ее всякой бранью и бесстыдным языком своим обозвал идолопоклонницей и передал слова помешанного. На что она, уняв гнев, сразу ответила: «Не так, совсем не так, царь, понял ты это. Мы со служанками смотрелись в зеркало, а Дендрис увидел отраженные там фигуры, пошел и без всякого смысла донес о том господину и царю». Так удалось ей тогда погасить царский гнев».

Историки отмечают, что практически всё окружение императора было на стороне иконопочитания, знал об этом и император.

После смерти Феофила в 842 году (в возрасте 29 лет) Феодора стала регентом на время несовершеннолетия юного монарха Михаила (ему тогда было 3 года). Империей в этот период вместе с Феодорой управлял Совет, члены которого были, как и императрица, сторонниками иконопочитания.

Восстановление иконопочитания было произведено Феодорой сразу после смерти императора Феофила. На сороковой день его кончины в Константинополе для этой цели был созван церковный собор. Для восстановления иконопочитания необходимо было сменить патриарха-иконоборца Иоанна Грамматика. Иоанн был свергнут церковным собором с кафедры «за попытку самоубийства» и изгнан из церкви.

Новым константинопольским патриархом был избран Мефодий, пострадавший от иконоборцев. На соборе была провозглашена необходимость восстановления почитания икон. Собор подтверждал законность постановлений семи вселенских соборов и анафематствовал иконоборчество. Также собор вернул из ссылок всех ранее осуждённых за почитание икон, епископы-иконоборцы были изгнаны с кафедр, на которые возвратились архиереи, пострадавшие при Феофиле.

Торжество Православия – это торжество победы Церкви над ересями, искажавшими учение христианской веры. По окончании Литургии в этот день положено совершать особый чин Торжества Православия, на котором Церковь, возглашая главные догматы, ею исповедуемые, молится об обращении заблуждающихся и о сохранении чад своих в истинной вере Христовой. После этих молитв она отлучает (анафемствует) от себя непокорных сынов, зараженных еретическими заблуждениями и возглашает вечную память тем, которые до смерти остались в послушании Церкви, особенно же – святым защитникам Православия.

Слово икона – греческое и по-русски означает «образ», «изображение». Священное предание гласит, что сам Иисус Христос первым дал людям Свой видимый образ.

Правивший во время земной жизни Господа Иисуса Христа в сирийском городе Эдесса царь Авгарь был тяжко болен проказой. Услышав, что в Палестине находится великий «пророк и чудотворец» Иисус, который учит о Царствии Божьем и исцеляет любые болезни, Авгарь уверовал в Него и послал своего придворного живописца Ананию, чтобы тот передал Иисусу письмо Авгаря с просьбой о исцелении и нарисовал портрет Иисуса. Художник отыскал Иисуса, Но сделать «портрет» не смог «по причине сияющего блеска лица Его». На помощь ему пришел сам Господь. Он взял у художника кусок ткани и приложил его к Своему Божественному лицу, отчего на ткани, силою благодати, запечатлелся Его божественный образ. Получив этот Святой Образ — первую, Самим Господом сотворённую икону, Авгарь с верою приложился к нему и за веру свою получил исцеление.

Икона — прежде всего священный предмет. Изображенный на ней лик получает, по правилу Церкви, имя через надписание. Этим икона усвояется тому, кто на ней изображен, восходит к своему первообразу и становится причастной его благодати, так что при недостойном, небрежном обращении с иконой оскорбляется не живопись, а тот, чье имя она получила, ее первообраз.

Икона есть образно выраженная молитва, и понимается она, главным образом, через молитву. Она рассчитана только на молитвенно предстоящего перед ней верующего. Ее назначение — содействовать молитве. В молитвенном созерцании иконы мы имеем общение с Первообразом, не смешивая цель и средство; видимое постигаем через невидимое, земное через небесное. «Никто не будь столь безумен, чтобы истину и тень ее, архетип и изображение его, причину и следствие мыслить по существу тождественными» (св. Федор Студит). Как мы чтим Библию, не поклоняясь «естеству кож и чернил», но Слову Божьему, заключенному в ней, так мы почитаем в иконе не краски и доски, а Того, чей образ написан этими красками на этой доске. Честь, воздаваемая иконе, относится к Первообразу.

Сергей Шуляк

КТО ЕСТЬ КТО В КАНОНЕ АНДРЕЯ КРИТСКОГО? Вторник — Четверг.

ВТОРНИК

Песнь 1

Каиново прешед убийство, произволением бых убийца совести душевней, оживив плоть и воевав на ню лукавыми моими деяньми.

Авелеве, Иисусе, не уподобихся правде, дара Тебе приятна не принесох когда, ни деяния божественна, ни жертвы чистыя, ни жития непорочнаго.

Яко Каин и мы, душе окаянная, всех Содетелю деяния скверная, и жертву порочную, и непотребное житие принесохом вкупе: темже и осудихомся.

Каин и Авель — два сына Адама и Евы. Когда оба брата принесли жертву Богу, Господь не принял жертвы Каина, потому что она была принесена не от чистого сердца. Но Каин не покаялся, а стал завидовать брату, жертва которого была угодна Богу и принята Им. Обманом Каин заманил Авеля в поле и убил его, став первым на земле убийцей (Быт. 4). Род Каина, изгнанный от остальных потомков Адама и Евы, впоследствии погиб в катастрофе, вошедшей в Священное Писание под названием всемирный потоп.

Прочитать остальную часть записи »

Канон преподобного Андрея Критского

На недвижимом, Христе, камени заповедей Твоих утверди мое помышление.

Великий канон. Творение святого Андрея Критского, ирмос 3 песни

В первую седмицу Великого поста в православных храмах читается за богослужением Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Он разделён на четыре части и прочитывается в первые четыре дня поста. Чтение канона в начале Великого поста помогает христианину молитвенно настроится на предстоящий постнический подвиг.

Прочитать остальную часть записи »

Притча о Блудном Сыне или о Милосердном Отце

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

В православном церковном календаре Неделя о мытаре и фарисее (наряду с Неделей о блудном сыне, мясопустной и сыропустной неделями) является одной из четырёх подготовительных к Великому посту.

Эта неделя посвящена Церковью назидательному для нас воспоминанию о мытаре и фарисее.

Притча о мытаре и фарисее

САД В ГЛУБИНЕ ДУШИ Беседа о безумном уме, мудром сердце и Иисусовой молитве

Я буду говорить о молитве. Что имеют в виду, когда говорят, что ум наш чрезвычайно смятен? Пока не началась наша беседа, во всем храме слышны были разговоры. Мы что-то обсуждаем, говорим. Ум человека очень трудно успокоить. Мы не можем успокоиться, хотим постоянно о чем-то думать, говорить о чем-то, чтобы нас что-нибудь занимало, а ум, словно два мельничных жернова, перемалывал бы это, выполнял бы какую-нибудь работу.

Если кто-нибудь скажет тебе: «Успокойся немного!» – ты приходишь в затруднение, ибо не можешь успокоиться, и в этом причина всех наших проблем. А именно в том, что ум наш терзается помыслами, разочарованиями, отчаянием, тревогой, стрессом, страхом, неуверенностью. Например, сегодня, когда беседа закончится и 20 человек из вас скажут мне: «Батюшка, то, о чем ты говорил, нам так понравилось!», – но один скажет: «Батюшка, то, что ты говорил, мне вообще не понравилось!», – и что станет делать мой ум? Он начнет терзаться из-за этого одного человека и размышлять: «Ну почему ему не понравилось? Как он может говорить так? Он же меня обидел! Меня, такого-то, и такого-то, и такого-то».

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Сретение Господне — один из великих праздников, отмечаемый Церковью Христовой, названный так потому, что в этот день Богомладенец Иисус Христос был встречен («сретение» — по-старославянски означает «встреча»)в храме святыми Симеоном и Анною пророчицею (Лк. 2:22-40).

По закону Моисееву (Левит. 12:1-8), женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить в храм Божий. На сороковой день после рождения мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву — «пару горлиц или двух молодых голубей».

Пресвятая Дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. И был на нем Дух Святой. Ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит обещанного Помазанника Господня. По внушению свыше, благочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и праведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить повеление Закона. Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек пророчество о Спасителе мира: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29-32) Прочитать остальную часть записи »

БОГООСТАВЛЕННОСТЬ

Иван Айвазовский. Шторм на Черном море. 1893 г.

Иногда и у тебя, ревностного христианина, кающегося в грехах, через определенное время угасает пламя, раскаленные уголья, превращавшие твое сердце во всесожжение, остывают, вулкан, извергавшийся в тебе, засыпает. Вера твоя бурлила и кипела… А сейчас она остывает, и ты начинаешь колебаться. Ты смущаешься, идешь к своему духовнику и говоришь:

– Я изменился, я не такой, каким был. У меня нет сейчас такого желания, я не хочу вести духовную жизнь. Поэтому и опаздываю в церковь, не прихожу рано, не чувствую многое из того, что переживал раньше.

Первое, в чём я почти уверен, так это в ошибочном наименовании этой притчи. Её надо было бы назвать не «Притчей о блудном сыне», а «Притчей о Милосердном Отце». Отце, у которого было два сына. И тот, и другой оказались за порогом Отчего дома. Один вернулся, а второй? О его судьбе мы так никогда и не узнаем. Давайте посмотрим на трёх персонажей этой притчи по порядку.

Первое, в чём я почти уверен, так это в ошибочном наименовании этой притчи. Её надо было бы назвать не «Притчей о блудном сыне», а «Притчей о Милосердном Отце». Отце, у которого было два сына. И тот, и другой оказались за порогом Отчего дома. Один вернулся, а второй? О его судьбе мы так никогда и не узнаем. Давайте посмотрим на трёх персонажей этой притчи по порядку.